Entre os dias 23 de agosto e 7 de setembro de 2024, aconteceu a 51° Feira do Livro de Santa Maria, um dos maiores eventos literários da cidade. Eu fui à feira em diferentes ocasiões, por motivos diversos, e tive uma série de experiências interessantes. Ela aconteceu em frente ao Teatro 13 de Maio, perto do Calçadão, no limiar, na divisória, entre o Acampamento e a Rio Branco. Sei que, para aqueles que não moram em Santa Maria, isso não significa nada. Mas essa região, pra mim, sempre foi cercada de um certo misticismo urbano. Ela é um cruzamento entre dois pontos extremamente movimentados do centro da cidade. É uma praça, com uma fonte de verdade, que jorra água de verdade. Um espaço amplo e vasto de onde surge, no centro, glorioso e imponente, um coreto. É um anacronismo ambulante, estranhamente bem cuidado, que, se você seguir reto, você dá de cara com uma versão sulista da Rua do Ouvidor, só que mais ampla, com espaços para sentar e com prédios menores ao redor.

A feira tomou todo o espaço da praça, sequenciando estandes de sebos e livrarias e editoras pequenas em corredores quase labirínticos que não davam para lugar nenhum. Por todo lado, havia o apelo da compra. Os sebistas ofereciam descontos e colocavam na frente de suas barraquinhas os livros mais populares e mais atraentes. A primeira coisa que se destacou para mim foi que, entre os best-sellers massivamente comentados no Tik Tok ou em outro veículo de (ainda) menor prestígio, estavam os livros gaúchos. Normalmente, aqueles de renome já estabelecido, publicados por editoras como a Companhia das Letras. Erico Verissimo era um nome que eu via com muita frequência — devo ter lido o título de O Tempo e o Vento em lombadas diferentes mais de quinze vezes em meia hora na feira. Outros livros gaúchos que ganhavam lugar de destaque eram livros acadêmicos da UFRGS, da UFSM, da PUCRS… o que fazia sentido já que a própria Universidade Federal de Santa Maria era uma das realizadoras do evento, com diversos lançamentos na programação.

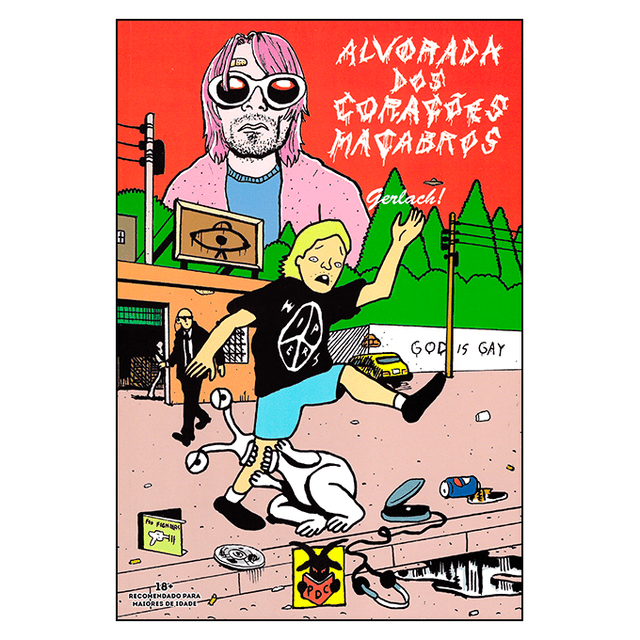

Nos quadrinhos, havia estandes de comicshops da cidade e sebos que tinham um acervo significativo de HQs, mas nenhum dava destaque para quadrinhos nacionais e muito menos gaúchos. Logo na principal feira de livros da cidade que é tida como a capital dos interiores do Rio Grande do Sul. Desses mesmos interiores, vieram Odyr (Pelotas), Law Tissot (Rio Grande), Rafael Sica (Pelotas), Rafael Grampá (Pelotas). E, saindo dos interiores e ampliando a lista para Porto Alegre e região metropolitana, o RS pariu Rafael Albuquerque, Dieferson Trindade, Diego Gerlach, Rafael Fritzen, Pablito Aguiar, Samanta Flôor. A própria feira estava acontecendo a somente algumas ruas de onde mora Braziliano (com quadrinho recém-lançado pela Veneta). O meu incômodo não era com a ausência dos trabalhos deles nos estandes especificamente, era com a ausência de uma mesa para os quadrinistas gaúchos como um todo exporem seus trabalhos. Havia autores — não me entendam mal — aqui e ali. Como falei, teve lançamentos, os autores estavam lá, tiraram fotos, conversaram. Eu mesmo esbarrei com um ou outro enquanto caminhava. Mas não havia uma “vila dos artistas”, um lugar para eles sentarem, mostrarem seus trabalhos, conversarem com seus leitores e desembolsarem uma grana. Pra galera que já tá sendo publicada e com os livros vendidos nos estandes, isso pode soar pouco. Mas pra galerinha que tá começando, que ainda não tem uma editora para legitimar o seu nome, apenas um zine e um sonho, isso é muito. Muitos dos autores que citei, a propósito, começaram assim. Quando uma feira desse porte não possui esse espaço, ela deixa de dar voz ao próximo Rafael Albuquerque e ao próximo Diego Gerlach.

Por isso essa figura chamou a minha atenção na tarde do dia 3 de setembro. Era a minha quarta vez na feira, estava caminhando mais ou menos sem rumo, procurando amigos ou conhecidos na multidão. Estava com os bolsos cheios de santinhos de candidatos de partidos diferentes, que recolhi na entrada da feira no corredor polonês de panfleteiros que distribuíam propaganda eleitoral com um sorriso fácil e efêmero. Ele usava uma calça jeans surrada, um sapatênis gasto, um casaco marrom e uma blusa cinza por dentro. Seus cabelos eram dreads na altura dos ombros que lutavam para sair do gorro preto. Seus dedos eram recheados de anéis artesanais de madeira e palha e seus pulsos portavam pulseiras coloridas. Seu nome era uma incógnita deliciosa que ele cultivou como um mistério do universo. Eu passei ao seu lado, olhando curioso para os papéis em suas mãos. Ele notou meu olhar, se aproximou de mim e disse:

— Salve! Você teria um minuto para ouvir o amigo hippie?

Mal sabe ele que eu sempre tenho tempo para hippies. Ele me contou que estava de passagem por Santa Maria, vindo de Alegrete, tentando chegar à Porto Alegre. Tinha passado a noite na Rio Branco, mas foi avisado pelos guardas que não podia dormir ali. Precisava de dinheiro para seguir viagem. Estava vendendo um pouco de tudo, pulseiras, brincos, colares, e, aproveitando a feira do livro, estava vendendo um zine, feito à mão.

— Quando cheguei aqui. — Ele contou. — Dei de cara com a feira do livro. Pensei que devia aproveitar a oportunidade. O pessoal daqui deve gostar de ler, pensei. Tive a ideia dessa história há muito tempo. Muito tempo mesmo. Já tinha feito uns livrinhos desse alguns anos atrás e vendeu bem. No Rio de Janeiro, sabe? Quando tava passando por lá, fazendo o caminho Rio-São Paulo. Nessa época, fiz os livrinhos, vendeu bem. Pensei em tentar por aqui de novo.

Ele se movimentava muito enquanto falava, gesticulando rapidamente com as mãos enquanto passava as páginas do zine. Seus olhos mudavam inquietamente de direção, tentando apreender tudo ao redor, ao mesmo tempo em que se certificaram de que eu estava prestando atenção e que não sairia dali. Ele colocou um dos zines na minha mão e comecei a folhear. Logo notei que se tratava de um quadrinho. Ele era feito com as folhas de um sketchbook, minuciosamente cortadas e desenhadas a lápis. Perguntei a ele onde havia feito a impressão.

— Tudo fui eu que desenhei, senhor. Desenho desde de criança. O senhor perdoe qualquer erro.

— Não, que isso… — Respondi. — Mas você desenhou um a um? Você não imprimiu nenhum dos zines? Todos foram desenhados?

— Isso mesmo, senhor. Sempre que não tô aqui vendendo meus cacarecos, tô desenhando. Uso esse lápis aqui, ô. — Ele puxou um lápis pequeno e gasto de dentro do bolso. — A borracha acabou, mas, quando erro, uso o dedo.

E nesse momento eu estava absolutamente perplexo.

— Não é muito trabalho? Não te dói a mão fazer tudo isso sozinho? — perguntei

— Não, eu gosto de desenhar. Não me importo. Já fiz um pouco de tudo nessa vida. Já fui catador, estivador, descarregador de caminhão, panfleteiro, como os que estão ali. Trabalhei em feira, em obra. Um pouco de tudo. Mas sempre gostei de desenhar. Sempre quis contar as minhas historinhas.

— E quantos você tem aí? — Apontei para a bolsa dele, que estava no chão ao seu lado.

— Sete. Fiz sete de ontem à noite pra cá.

Nós sentamos perto da fonte de água e conversamos por um momento. Notei que o zine não tinha nome, e ele me explicou que o nome não importava e, se alguém perguntasse, eu deveria dizer que era de um autor anônimo. Eu ri da piada e perguntei qual era o nome dele.

— Eu não tenho nome. — ele respondeu. — Você pode me chamar do que quiser.

— Qual é. — eu disse. — Todo mundo tem um nome. Qual é o seu? Há quanto tempo você tá na estrada?

— Eu tô na estrada a vida toda. Mas nunca tive nome. Fui chamado de Marcel por uns amigos algum tempo atrás. Você pode me chamar assim, se quiser. Outros me chamavam de José. José dos Santos. Já me chamaram de Wagner também. De Heitor. Me chama de um nome que você gosta.

— Não, eu quero saber qual é o seu nome. O autor de um livro precisa ter um nome, né? Qual é o seu?

Ele apenas balançou a cabeça para mim e continuou em silêncio. Depois de algum tempo, perguntou quem eu era e porque eu estava tão interessado. Disse que era estudante e pesquisava quadrinhos, por isso o interesse. Ele não sabia que se pesquisava quadrinhos no Brasil, então eu expliquei. Conversamos por um tempo até ele ter que voltar a vender os zines, estava preocupado porque o tempo estava fechando. De manhã, havia feito um belo sol que se estendeu por parte da tarde, mas em Santa Maria nunca se podia confiar. Sempre havia nuvens perdidas no céu que se encontravam e escureciam o dia. Elas nos avisavam silenciosamente que dentro de algumas horas a noite podia chegar mais cedo. Mas em Santa Maria nunca dava pra saber com certeza. E até o cinza do céu podia significar nada. Eu comprei o meu exemplar do zine, enfiei em uma sacola com outros livros e caminhei para a parada de ônibus.

Comecei a leitura. Ele se chamava Quarto Aberto e contava a história de um homem que se apaixonava por um sonho. Devia ter em torno de trinta páginas. No início, nos era apresentado o personagem: um homem solitário, sem casa, sem família, sem nome. Ele vagava pelo país com uma mochila e a roupa do corpo. Sua história era um mistério para o leitor, mas o texto relatava fragmentos de vivências passadas, um encadeamento de lembranças ausentes que faziam parte da história, mas não eram fixas, não eram concretas. O texto remetia a sensações, lembranças do que aconteceu. O hippie utilizava um processo de singularização para contar a história que era extremamente interessante. Ele tornava o mundo real um estado de vigília, distante do materialismo que nos cerca. Ele não falava das coisas em si, por exemplo, falava da impressão que tinha delas. Uma cafeteira era um retorno à infância quando a avó fazia café nas tardes de domingo. As folhas caídas no chão eram um lembrete de seu primeiro beijo, debaixo de uma mangueira, em algum interior não especificado. A arte, por sua vez, condizia com esse processo. O grafite dava um movimento peculiar às formas, tornando-as mais soltas do que seria se o quadrinho tivesse sido arte-finalizado. Ele usava muito cinza, preenchendo as páginas, principalmente em cenas noturnas, construindo uma atmosfera que contrastava com o branco da folha.

O homem da história encontrava repetidamente uma mulher que o visitava em sonhos, lhe trazendo estranhos objetos que o diziam aonde ir. Em um primeiro momento, ela o trouxe uma concha do mar. Quando apareceu, os quadros foram rompidos, o chão, o asfalto e as árvores foram sobrepostos às estrelas e aos planetas, criando um ponto de encontro entre terrestre e celeste, entre esses dois seres que não existiam no mesmo plano. Ele, então, se apaixonou por ela no sonho e, ao acordar, esqueceu desse amor, mas ainda preservava a impressão de ter amado. Acordava com um estranho vazio, como quem teve um pesadelo e acorda com medo, mas não se lembra do pesadelo.

Mesmo sem ter a lembrança concreta, o acaso o levava aonde a mulher havia dito. Depois do primeiro sonho, ele pediu carona nas estradas e caminhou sem rumo definido até chegar à praia. Seus pés, ao tocarem na areia, sentiram o toque da avó que o havia criado. O mundo era a sua história, e ele a descobria enquanto sujeito só, desprendido de tudo. O quadro mostrava os pés em cima de um sedoso lençol de areia e os quadros seguintes retratavam o movimento dos pés buscando se afundarem ainda mais na praia. Aqui, dava para ver as marcas dos dedos do hippie, tentando apagar ou dar movimento na imagem (ou as duas coisas).

Naquela noite, o homem dormiu ali mesmo e foi visitado pela mulher dos sonhos que o aguardava em um luxuoso palácio para jantar. Juntos, os dois comeram e conversaram a noite toda. O protagonista lutava internamente contra o desejo de declarar o seu amor, por sentir que ainda era muito cedo e que ela, tão bonita e tão poderosa, jamais gostaria de alguém como ele, que não tinha nada. O texto apresentava esse monólogo interno, quebrando os limites do recordatório, cravando palavras na imagem, como se os traços de grafite fossem uma cachoeira e as palavras rompessem o fluxo d’água. Havia uma bela poesia nesse entrelaçamento que construía uma simbiose muito bonita entre texto e imagem. Se é que podemos falar de texto nesse caso, pois as palavras se tornavam parte do desenho de maneira orgânica, algo que me remetia aos letreiros do Will Eisner e aos diálogos no corpo do personagem de Yellow Kid. Mas essa ruptura acontecia somente nas cenas de sonho. No mundo real, o quadro era mantido na estrutura tradicional, assim como os balões e os recordatórios.

No segundo sonho, ela o entregou um pequeno trem de brinquedo, feito de madeira. Quando o homem acordou, sua mão fechou em um punhado de areia em busca de agarrar o objeto (ou o sonho?). Novamente, ele continuou sua peregrinação, pegando carona e entrando pela porta dos fundos dos ônibus. O que mais me surpreendia na leitura, eram algumas soluções visuais que o hippie usava, principalmente para matar as cenas de transição em pouquíssimos quadros. Isso me fez pensar em seu procedimento. Essa era uma história que ele reescrevia e redesenha a cada novo zine. Produzir quase dez em uma noite era um regime de máquina, quase automático. Ele não devia pensar tanto na história enquanto desenhava os quadros, mas devia ser impossível não pensar em alguma coisa, não ser seduzido pelo desejo de mudar uma linha, um diálogo, uma palavra. Quantas vezes ele deve ter reescrito as cenas que li? O zine não vinha com a marcação da tiragem, então eu podia estar lendo o zine de número 100 ou de número 9. Ele falou que havia vendido essa história no Rio de Janeiro também, será que faz muito tempo? Será que a história feita no Rio de Janeiro era diferente da feita em Santa Maria? O quanto mudou? E quanto dessas mudanças era consciente da parte dele?

Além disso, era impossível não pensar no autor enquanto lia o zine. Era a história dele, ao mesmo tempo em que ele era um homem sem história. Quanto mais era dito naquelas páginas sobre quem era o personagem, mais perguntas surgiam. O mais interessante era como o passado sempre retornava ao quadrinho e o quanto o real, o material, era insuficiente. Ele era um homem apaixonado por um sonho que esquecia sempre que acordava. “Por um instante, pensei ter sonhado que me apaixonava”, dizia algo assim o personagem em um momento da história. Mas ele não largava o sonho. Quando um sonho acaba, o mais lógico é ter outro, mas aquele continuava e perdurava. Era tão recorrente quanto as próprias lembranças que o visitavam. E esse sonho, ou melhor, a impressão desse sonho, dava propósito a sua vida. Ele acordava sabendo que precisava encontrar um lugar específico, mas não fazia ideia de qual era. E, mesmo assim, o encontrava.

O segundo lugar era uma ferrovia no meio do nada, cercada de árvores. O protagonista, quando chegou lá, encontrou um homem de meia-idade, sentado sozinho perto dos trilhos. Ele se aproximou e conversou com o homem. O homem disse que estava esperando o trem, disse que não aguentava mais, que aquele era o fim. O protagonista se assustou com a resposta do homem e se levantou em um salto. O homem pedia a ele um motivo para não fazer o que estava pensando em fazer. O protagonista apenas ficou em silêncio, pensando em uma resposta. Quando não se pertence a lugar nenhum, não se pode conectar-se com ninguém. As pessoas são miragens que passam, que transitam, e o próprio indivíduo é um sujeito momentâneo. E, incapaz de oferecer qualquer resposta, o protagonista virou as costas e continuou andando.

Naquela noite, a mulher reapareceu diferente. Sua expressão estava dura e o desapontamento era claro. Ela brigou e xingou o protagonista, acusando-o de ter deixado aquele homem se matar por nada. O protagonista tentou se defender sem jeito, sem conseguir achar as palavras certas. A mulher falou que aquela era a última vez que eles iriam se ver. Ele respondeu que a amava e que precisava dela, que não podia ser deixado sozinho de novo. Ela o abraçou, beijou o seu rosto e disse que o estava conduzindo em um caminho que o levaria a ela, mas ele recusou esse caminho. “Como eu recusei?”, ele perguntou enquanto a arte transformava os traços de seu rosto em uma nuvem que dissolvia suas expressões. “Sendo incapaz de pertencer ao mundo”, ela respondeu e colocou o último objeto em suas mãos. Era uma foto três por quatro de uma criança de oito anos. Agora, não apenas ele se dissolveu, mas a mulher e tudo ao redor. Os quadros se tornaram manchas de grafite silenciosas, que se tornavam cada vez mais escuras ao longo da sequência. E, quando o protagonista acordou sem lembrar de nada, o mundo se reconstruiu como sempre foi. E ele continuou caminhando, agora sem nenhuma direção a seguir.

Quando terminei a história, meus olhos estavam vermelhos. A chuva caía forte fora do ônibus e o dia estava muito escuro. Fiquei em silêncio pensando no que eu havia lido, tendo absoluta certeza de que aquele era um dos meus novos quadrinhos favoritos. A sensibilidade da história, a beleza do traço, a concisão da narrativa. Não era a coisa mais original do mundo, mas não é preciso reinventar a roda, já que a roda ainda funciona. Pensei no quanto isso remetia a narrativa clássicas. Era como um conto das Mil e Uma Noites escrito pela geração beat. Um Jack Kerouac apaixonado e brasileiro nas praias de Copacabana ou de Genipabu ou de Maragogi. Um Romeu e Julieta do Neil Gaiman, onde não eram os pais que os impediam de ficar juntos, mas a própria natureza da realidade, a própria natureza do personagem.

Estava absorto e não percebi a minha parada passar. Quando notei, puxei a cordinha rapidamente e corri para a porta. Saí do ônibus debaixo de uma chuva imensa, como se o céu inteiro estivesse caindo naquele momento. O zine estava na sacola entre os livros que havia comprado na feira. Eu corria, tentando chegar em um lugar coberto, mas estava longe da minha parada. Fiz um movimento com o braço, em um certo momento, e a sacola rasgou. Todos os livros caíram em uma poça no chão. Eu me abaixei para pegá-los o mais rápido possível, enfiando minhas mãos na poça, contando que o zine estava entre dois livros de capa brochura. Eu não podia vê-los com clareza porque meu óculos estava molhado, me deixando parcialmente cego. Enfiei os livros dentro da camisa, para protegê-lo da maneira que podia, e voltei a correr.

Quando cheguei em casa, pedi o secador de cabelo do meu colega de quarto emprestado e coloquei os livros abertos no chão. Liguei o secador na tomada e tentei fazer o meu melhor para secá-lo. Então percebi que o zine não estava lá. Será que estava na poça d’água? Pensei em voltar debaixo da chuva, mas, mesmo que eu conseguisse encontrá-lo, ele provavelmente estava destruído. Decidi ir ao centro novamente e comprar um novo zine.

Passei a noite em claro secando os livros.

No dia seguinte, fui ao centro no início da tarde, caminhei pelos estandes procurando o hippie. Não encontrei de imediato, caminhei um pouco mais, pensando que talvez ele estivesse em outra parte. Voltei a feira, ele devia ir mais tarde para vender os zines. Sentei no coreto e assisti o movimento, esperando ele chegar. Ele não apareceu. No dia seguinte, fiz a mesma coisa, nada. Depois, nada. A feira acabou no dia sete de setembro, e eu estive lá todos os dias desde que conheci o hippie até o final. No último dia, um grupo de palhaços invadiu a feira, fizeram brincadeiras com as crianças e caminharam esquisito pelo lugar. Também teve algumas intervenções musicais de grupos de Santa Maria. Fui embora no fim do dia, quando os sebistas retiravam os seus materiais, sentindo que havia perdido algo muito precioso e me perguntando se eu havia sonhado com a coisa toda.

Decidi escrever esse texto para contar a história que eu não tenho mais acesso. A história do meu novo quadrinho favorito que foi levado pela chuva. Não é a mesma coisa que ler o quadrinho em si, eu sei, mas me traz algum consolo. Eu não encontrei o zine destruído quando a rua secou, deve ter se formado um pequeno córrego ali e levado o papel embora. Se você um dia esbarrar no hippie, vendendo zines em alguma feira, compra um e me manda. Imagino que ele deva estar em Porto Alegre agora, se tiver conseguido dinheiro para sair de Santa. Não sei quanto tempo ele deve ficar por lá. Espero que algum dia ele encontre o garoto da foto três por quatro e que isso o leve ao amor que sonhou.