Em uma palestra sobre roteiros de cinema, um tímido e suado Charlie Kaufman (interpretado por Nicolas Cage, com camisa xadrez) ergue o braço, se levanta em meio a plateia e diz: “E se o escritor estiver tentando criar uma história onde nada acontece? Onde as pessoas não mudam, não tem nenhuma epifania. Elas enfrentam dificuldades e se frustram, e nada é resolvido. Mais parecido com o mundo real”. Robert McKee (interpretado por Brian Cox, usando calças beges e um suéter), para quem Kaufman fez a pergunta, se levanta lentamente de seu banquinho, ainda segurando sua caneca com a mão, e faz um fervoroso (e levemente grosseiro) discurso sobre a pluralidade da vida humana. Em essência, o discurso de McKee defende que, no mundo real, muita coisa acontece. Há, em todos os lugares, histórias a serem contadas. Essa cena se passa em 01:07:48 de Adaptação (2002), filme dirigido por Spike Jonze e escrito por Charlie Kaufman.

Evidentemente, McKee está certo. Ao mesmo tempo em que ele está errado.

Sim, na vida, pessoas são mortas todos os dias; há genocídio, guerra, corrupção. Todos os dias, em algum lugar do mundo, alguém sacrifica sua vida para salvar outra pessoa. Todos os dias, alguém, em algum lugar, toma a decisão consciente de destruir outra pessoa. As pessoas encontram o amor e o perdem. Uma criança assiste a mãe ser espancada até a morte nos degraus de uma igreja. Alguém passa fome. Alguém trai o melhor amigo por uma mulher. Tudo isso é verdade.

Mas e se o escritor quiser contar uma história onde nada acontece? Onde o mínimo é o macro? Onde não há nenhum conflito, nenhuma grande reflexão, nenhuma epifania? Entendo que uma narrativa necessite de algo a ser narrado, o que pressupõe uma ação. Um algo acontecendo. Mas esse algo não precisa ser genocídio, guerra e corrupção. Pondo o conflito de lado, mata-se a narrativa? Resta apenas o tédio nesse cenário? Ou quem sabe uma experimentação incompreensível da linguagem?

Talvez o que McKee queira dizer é que mata-se o filme comercial (o que tudo bem, por mim), mas definitivamente não encerra a infinita capacidade humana de se contar uma história. Até porque, sendo a vida tão ampla quanto defendeu McKee, a capacidade humana de experienciar a vida é tão ampla quanto. E quando falamos disso, não estamos falando de fatos, de ações, da materialidade permanentemente insatisfatória do mundo real. Estamos falando de percepção.

Do que significa experienciar a vida para você. O que significa ser você. Como é viver a sua vida? Como foi passar por todas as coisas que você passou? Eu jamais poderei saber de modo pleno, jamais poderei sentir o que você sentiu, jamais poderei viver o que você viveu da forma que você viveu. Posso apenas especular e fantasiar, pois essa vivência subjetiva é só sua. Assim como a minha é só minha. E, por mais particular que seja a sua vida e a maneira como você a vivenciou, existe algo que nos conecta nesse universo de subjetividade não dito. Nesse olhar para o mundo e para si mesmo.

Afinal, eu também olho para o mundo e para mim mesmo. Saber como você vê essas coisas e o que você entende de tudo isso que significa ser uma pessoa neste planeta é um bom parâmetro para que eu compreenda melhor o que significa ser quem eu sou neste planeta.

Pensar a respeito disso muitas vezes não significa pensar sobre os grandes plots da humanidade. Lembro de uma conversa que tive com um amigo certa vez sobre arte em uma lanchonete no bairro onde morávamos. Estávamos falando do quão insuficiente é a nossa existência, do quão minúscula é a nossa experiência nesse mundo. Ele olhou nos meus olhos e disse que esse quinhão de vida não é o bastante, por isso contamos histórias.

Na época, tinha acabado de sair Dois Papas (2019), do Fernando Meirelles — filme que tínhamos assistido e gostado. Ele me disse que jamais poderia ser um papa nessa vida (e nem gostaria de ser um), mas o filme lhe oferecia experimentar o que poderia ser a vida de um papa. Isso preenchia parte dessa lacuna e o aproximava desse tipo de existência. Da minha parte, o que me ligava ao filme não era a possibilidade de ser como outro, mas de que maneira esse outro estava relacionado a mim. Ou seja, o que me interessou no filme não foram os papas, mas o duvidar, a insegurança, o tentar ser compreendido por alguém. E essas características eu poderia achar em qualquer outro contexto, seja na vida de dois papas, seja na vida de um garoto em um ônibus.

Para tentar encerrar a parte cinematográfica deste texto, o cinema, por ser uma forma de arte muito mais cara e por envolver muito mais pessoas, exige um validador muito maior para o contar-se uma história. O que não o impede de contar histórias onde “nada acontece” (nas palavras de Kaufman), só as torna mais raras e difíceis de serem produzidas. Pois um escritor teria que convencer um grupo de produtores a investir milhões em um filme que é essencialmente uma conversa entre duas pessoas. Para garantir que haja um retorno desse dinheiro, é mais fácil que essas pessoas sejam dois papas. Mas isso não impede que filmes como Meu Jantar com André (1981) existam.

Nos quadrinhos, a situação é outra. Quadrinhos são uma arte muito mais solitária, onde essencialmente você não precisa convencer um grupo de pessoas a contar a história que você quer contar. Você pode simplesmente fazê-la com um papel e caneta e fim. Você nem mesmo precisa convencer um editor a publicar sua história, se você só postá-la no Instagram.

E, lá, encontro um cenário fecundo de narrativas onde nada acontece. Narrativas do cotidiano (para nomear de modo mais claro o nosso campo), onde o foco não está naquilo que o personagem está fazendo, mas na sua percepção de vida. Quadrinhos do cotidiano, é claro, não são nada particularmente novo, tiveram um boom imenso durante a contracultura estadunidense no underground e continuaram a ser massivamente produzidos até hoje. Naturalmente, há muita porcaria sendo feita e (pior) sendo exaltada por ser “relacionável” com o leitor. Ou por serem histórias para se sentir bem consigo mesmo. Além disso, no Brasil, há uma estranha leva de quadrinhos moralistas que buscam educar as pessoas sobre certos temas, da maneira mais óbvia, didática e desinteressante possível. Por vezes apresentando um causo rotineiro que se resume em uma personagem que te aponta o dedo e diz “não seja assim!”.

Em meio a um mar virtual imenso de quadrinhos que se apresentavam no meu feed de Instagram, esbarrei em um autor ainda não publicado no Brasil chamado Jordan Bolton (@jordanboltondesign). Bolton é um quadrinista do Reino Unido que produz um tipo de tirinha que normalmente eu odiaria. São histórias para se sentir bem e se relacionar com causos minúsculos da vida de alguém, uma ida ao cinema, uma viagem de carro, uma viagem de trem etc.

Jordan Bolton foi design gráfico por muitos anos, começou carreira produzindo posters para eventos de música e poesia em Manchester, passando a trabalhar então com posters de filmes e livros. Seus trabalhos já tiveram uma exposição individual em Londres.

Desde 2021, depois que os trabalhos de design gráfico diminuíram, ele passou a fazer a série de quadrinhos “Scenes from imagined films” (Cenas de filmes imaginados). Bolton está lançando o seu primeiro livro nos Estados Unidos e no Canadá, compilando algumas das tirinhas que produziu.

(Céu azul pela janela de um carro em movimento: Quadrinhos para dias belos, terríveis e comuns)

A ideia de Bolton, no início, era fazer roteiros que iriam se tornar filmes no futuro, mas, por falta de oportunidade e por todas as problemáticas que envolvem a produção de um filme, Bolton transformou seus roteiros em quadrinhos. Dessa forma, ele produziu a série “Scenes from imagined films” (Cenas de filmes imaginados) e a postou no Instagram. Seus quadrinhos costumam ter uma grade fixa de quatro quadros (um dos formatos típicos da rede social), um desenho por quadro e um narrador, que sempre aparece como voice over, uma legenda na base do quadro, normalmente amarela, se distinguindo das cores da imagem, como a legenda de um filme.

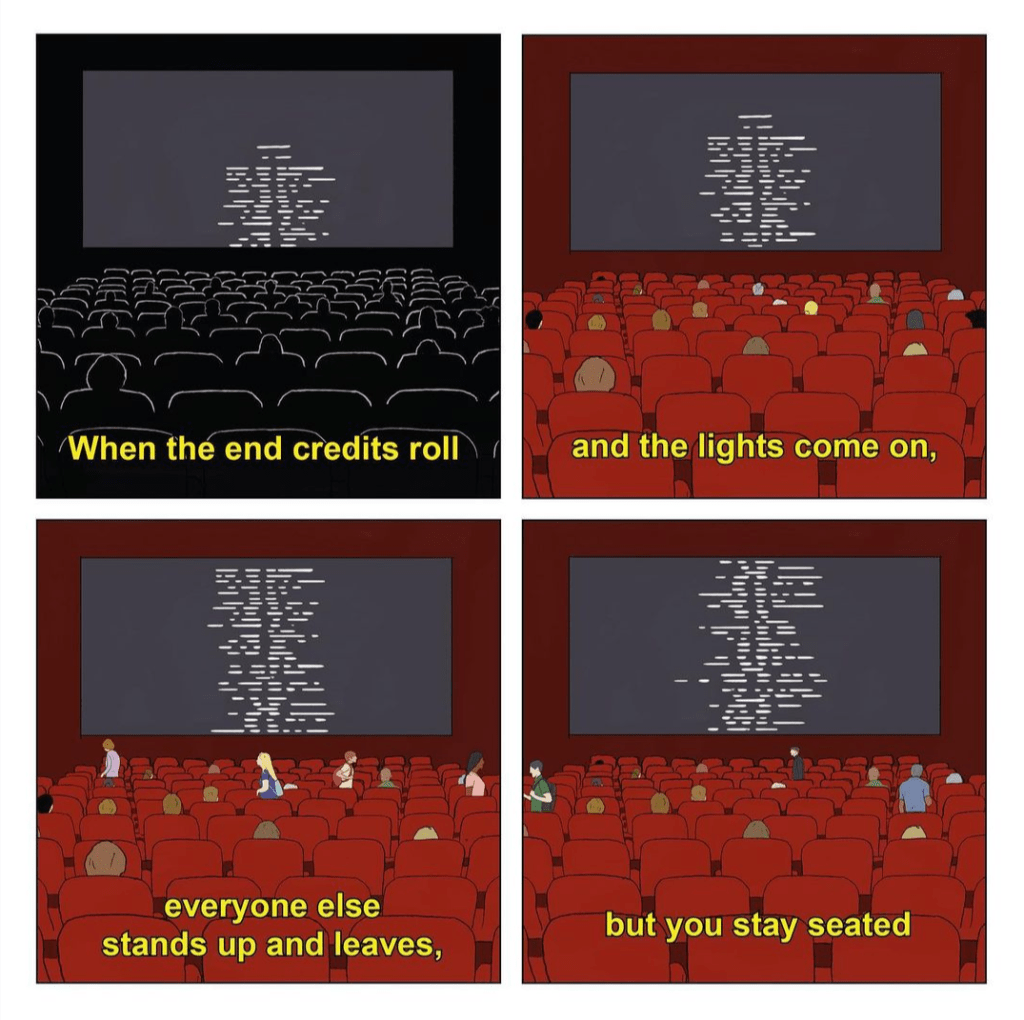

“Quando os créditos finais sobem / e as luzes são acesas, / todos se levantam e saem, / mas você continua sentada”

Pode-se dizer que há uma economia de elementos nos quadrinhos de Bolton que casa com a economia de seu traço. São linhas simples que focalizam em certos aspectos da história, como as silhuetas das pessoas na sala de cinema. Muito raramente vemos rostos.

Normalmente, o foco está em um objeto, em um lugar, na própria passagem do tempo. Essas características oferecem às tiras um caráter de reminiscência, um filtro de percepção, que nos distancia da materialidade do mundo real. Ao mesmo tempo em que o realismo das imagens de Bolton não nos permite ir muito longe. Estamos nesse entre-lugar, matéria bruta da arte e da leitura, lendo e assistindo suas histórias, acompanhando suas pequenas reflexões. Essas reflexões que — por um lado não são grandes insights sobre a vida, por outro ressaltam o comum e lhe destacam a magia do acaso — são a singularização do banal, daquilo que costuma passar despercebido. É olhar para o indivíduo quando nada está acontecendo (retomando o Kaufman) e destacar que há alguma coisa de mágico no nada.

Greice Schneider, doutora em comunicação, autora do livro What happens when nothing happens: boredom and everyday life in contemporary comics (O que acontece quando nada acontece: tédio e cotidiano nos quadrinhos contemporâneos), destaca que:

“(…) há algo muito especial na dialética que envolve o conceito do cotidiano e a dinâmica entre o ordinário e o especial, o tédio e a estranheza. Essa contradição é essencial para Blanchot, para quem ‘o cotidiano é platitude […], mas essa banalidade é também o que é mais importante se nos remeter à existência em sua própria espontaneidade e como ela é vivida’” (2019, p. 59).

É justamente nessa dialética entre o ordinário e o especial que surgem os quadrinhos de Bolton. Ele expõe as lacunas existentes no dia a dia de um sujeito que acorda, vai ao trabalho, pega um ônibus ou um trem e, no fim do dia, volta pra casa. Lacunas onde nada acontece, mas muito acontece e — mais fundamental para o ramo do contar histórias — muito pode acontecer. Bolton torna a ignorância uma virtude, pois é através dela que surgem essas lacunas e, através dela, há uma história potencial. Só essa própria noção de que há uma possível história, de que há um universo particular, especial e significativo do qual não conhecemos, tem uma qualidade poética a ser explorada.

“onde vejo vocês nas luzes das janelas / — as outras pessoas que vivem outras versões do agora./ Quão estranho é / que cada um de vocês têm uma versão do hoje.”

A história que destaquei acima mostra bem essa qualidade poética do desconhecido. Existe um louvor e um agradecimento por estar vivo que me parece estranhamente atípico nas produções de quadrinhos contemporâneas, principalmente se pensarmos no Brasil (mas posso estar errado). E Bolton o faz sem carregar um subtexto religioso e repleto de uma positividade doentia, como se as dificuldades da vida não existissem. Elas existem, mas ainda há esses momentos solitários e introspectivos onde um universo imenso de beleza se apresenta silenciosamente ao nosso redor.

Dentro das quatro abordagens do cotidiano nos quadrinhos contemporâneos que Schneider elabora, as tirinhas de Bolton se enquadram no contemplativo. Para a pesquisadora, a contemplação é o oposto do ennui (tédio). “Enquanto o ‘tédio’ assume uma conotação negativa – como falta ou ausência – a contemplação é considerada um tipo de realização, o ato de transformar a vida cotidiana em algo especial” (2019, p. 67). O tédio se associa a emoções como angústia e desânimo, enquanto a contemplação é curiosidade e atenção. Na contemplação, o mundo se torna um lugar rico a ser desbravado pelo personagem ou narrador, que atua no mundo de modo semelhante a figura do flâneur.

Essa figura é um personagem histórico importante na literatura francesa do século XIX, popularizado por Charles Baudelaire. Nessa época, o foco da literatura saiu dos campos e fazendas e foi para a cidade. O flâneur era um indivíduo que caminhava pelas ruas, observando os prédios, as pessoas, e testemunhando os humores dos centros urbanos. Para Schneider, nos quadrinhos contemplativos, “…essa atitude de olhar para o ambiente com uma espécie de admiração pode assemelhar-se à figura urbana tipicamente moderna do flâneur, um observador imparcial mas curioso…” (2019, p. 67).

Contudo, nos quadrinhos de Bolton, a figura desse observador surge dentro dos limites da rotina de trabalho. O flâneur contemporâneo, se existe, é aquele que olha para a cidade, para a vida que surge ao seu redor, entre uma coisa e outra, ou durante a feitura de algo. Em outras palavras, o sujeito tipicamente vadio do século XIX, que vagabundeava pelas ruas movido pelo tédio, dá lugar ao trabalhador que olha pela janela do trem, após um longo dia de trabalho, e percebe as conexões silenciosas na imensa comédia humana. Além disso, ele é um sujeito de memória, composto pelas pequenas e grandes coisas que lhe aconteceram por acaso e deixaram rastros que formam o presente e a sua percepção do presente.

Em minha tirinha favorita de Bolton, o protagonista rememora a primeira vez em que seu pai disse que o amava. Eles estavam no carro a caminho do funeral de seu avô. Os quadros assumem o olhar do protagonista, onde vemos um lindo céu azul-turquesa, com árvores passando, postes de luz, redes telefônicas e fios.

“Nós estávamos indo ao funeral de meu avô / quando meu pai disse que me amava / pela primeira e única vez. / Eu estava olhando pela janela”

Não há nada que remeta a sons, nenhuma onomatopeia do vento, nenhuma imagem de um pássaro grasnando, nenhum balão de fala. O texto do narrador é o único elemento que parece romper o silêncio, mas, nos quadrinhos, o texto é imagem e não uma emulação do som. Nessa tirinha, também, o texto atua com caráter duplo, sendo, simultaneamente, um relato posterior à lembrança mostrada nas imagens e um narrar enquanto se lembra. Para nós, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas as imagens dão uma ideia de passagem de tempo que não há no texto, pelo movimento dos postes e das árvores. Para o texto, tudo se deu aqui e agora. Para as imagens, há uma sugestão de continuidade, de dilatação. O quadrinho é esse não lugar entre reminiscência e presente, um permanecer do que passou.

título alternativo: “hoje o meu mínimo será o meu máximo!: quadrinhos sobre o cotidiano infindável”.

mais uma vez um texto muito bom com muito conteudo de uma forma que não me aborrece. As vezes o cotidiano te mata na unha, mas nem sempre é (tão) ruim, ou talvez seja, eu odeio rotina e tédio.

CurtirCurtir