Jeanine está sendo entrevistada por um rapazote, o Matthias Picard. A um determinado momento, ela percebe rabiscos no caderno dele, a quem ela confiava a sua história:

– Você está desenhando quem?

– Seu pai.

– Mas… você não sabe como ele se parece.

– Não, eu imagino.

– Ele era italiano, o meu pai…

É a história dela, esse livro, com seu nome em uma capa de um vermelho pálido, que Matthias tenta retratar sem se impor. Se o efeito de rabisco dessa página nos lembra que é a mão de Matthias desenhando ali (a grafiação), a conversa dos dois que se interpola ao desenho é a própria voz de Jeanine que se faz ouvir, que tenta controlar sua própria narrativa.

Pois é pelo controle sobre a própria vida que Jeanine viveu. A narrativa sobre o pai acima, é a de um homem controlador, que direcionava a raiva por não poder controlar o corpo da filha batendo na sua mulher, mãe de sua filha.

O que Matthias vai escrever sobre sua vida lhe importa, e muito. Afinal, ela faz parte desse corpo de gente esquecida. Jeanine, que vemos ali uma senhorinha beirando aos sessenta, ainda se prostituía – muitas vezes, ao longo do livro, o quadrinista, que também é seu vizinho, passa por ela parada em seu carro, na rua, acompanhada de seu cãozinho, seu cigarro, sua peruca, maquiagem e seios fartos.

Jeanine ou Isa, a Sueca, começou a se prostituir em 1964, aos 22 anos. Algo por acidente, da confusão das que acontecem com mulheres que precisam sair à noite – horário das mulheres que são menos mulheres, como vamos ver depois.

“A gente fez amor”, ela conta sobre o primeiro cliente, homem casado que a confundiu com prostituta enquanto ela terminava o expediente de outro trabalho, bilheteira no cinema da cidade.

O livro Jeanine foi publicado inicialmente em capítulos na revista Lapin, da L’Association. Quando comecei a participar mais ativamente de conversas envolvendo os direitos das trabalhadores e dos trabalhadores sexuais, fui procurar saber como ia a Jeanine/Isa. Descobri que ela tinha falecido um ano antes (2015), mas sem muita informação sobre ela além de resenhas desse livro.

“Ela militava pelos direitos das prostitutas”, diz o texto que precede sua imagem real, rosto que eu desconhecia. O nariz oblongo e os olhos bem espertos, meio escondidos pelos cabelos bem alinhados.

Fico voltando a sua foto, para escrever aqui. Apesar da delicadeza do desenho de Matthias, intercalando a narrativa imaginada a partir do que ela lhe diz, e as cenas das conversas, sinto falta de saber melhor a sua história. Ou melhor: como faz falta conhecer essas mulheres.

Reli o Jeanine depois de começar a assistir The Handmaid’s Tale, série da Hulu em que a Elizabeth Moss, a Peggy Olson de Mad Men, ganha sua série própria. Quem conhece a segunda série sabe da personagem que desafia um mundo completamente masculino e sobrevive muito bem. Nessa nova série, a sobrevivência não é metafórica: um mundo distópico, em que as mulheres perderam todo o seu direito à identidade, para não falar no direito reprodutivo – que nós nem temos de fato hoje.

Não por acaso, a série nos é mostrada como se estivéssemos vendo um quadro flamengo. Digo isso em relação ao termo mostração*, assim mesmo, opondo ao que a cena narra. A camada narrativa de um filme seria tudo o que pode ser transformado em dizer: o que a história conta, o que podemos recontar da história (transformar em um script). Na ordem narrativa, composta pela montagem da história, há uma sucessão de planos. A mostração é o plano. A narrativa seria o campo do verbal, e a mostração o campo do mimético. O que nós vemos nos é mostrado, é uma ordem de significância para além do que é dito na história.

Em quadrinhos, há uma terceira ordem: a grafiação, que é aquele efeito de esboço mais ou menos aparente que nos faz lembrar que existe um autor ali; quando percebemos a materialidade do papel. Quando vemos que a história que Matthias Picard conta é negociada, durante o livro inteiro, com a voz narrativa de sua personagem e testemunha, Jeanine Spenato.

Por nenhum acaso, as roupas das personagens nos fazem pensar que as mulheres do Handmaid’s Tale vivem no mesmo tempo da Moça do Brinco de Pérola de Vermeer. Os pintores flamengos, afinal, “inventaram o cotidiano”, voltando seus quadros para o que acontecia dentro das casas, na intimidade de homens e, sobretudo, mulheres trabalhando . O cotidiano já aparecia nas iluminuras medievais dos livros de horas, mas é no universo protestante dos pintores flamengos que ele surge sistematicamente, totalmente relacionado à ética do trabalho inerente a esse contexto político-religioso.

Porém, na distopia de Margaret Atwood (autora do livro O Conto da Aia, em que a história se baseia), esse cotidiano vermeeriano é a causa e a razão de toda a inviabilidade do corpo feminino. Inclusive, a lei que prevalece é a da Bíblia protestante, o ideal burguês de intimidade no seio da família, em que o pai/o homem é o único dotado de capacidade discursiva/ativa/decisiva das histórias. Elas produzem o trabalho caseiro, os filhos, fazem essa economia do lar, mas a eles é reservado o direito sobre esses produtos.

Afinal, é no seio do lar em que ocorrem as maiores violências contra a mulher, em nossa sociedade atual e não é de hoje. Na série, se evidencia uma divisão totalmente hierárquica dos papeis de mulheres nessa sociedade: a dona da casa, que tudo governa; a mulher-commodity: aquela que pode gerar filhos, a “serva” ou “aia” (handmaid), que é obrigada a ceder totalmente seu direito reprodutivo à família a que pertence; a mulher-artesã, as “Martas”, como na Bíblia, a que trabalha pela casa e organiza o lar.

Como escreveu a Monique Prada:

O matrimônio, e mesmo o conceito de “amor” na sociedade patriarcal capitalista, é usado pra tomar o trabalho das mulheres sem pagamento – o cuidar, o agradar, o cozinhar “por amor”, não só para o marido mas para a família toda. A esposa é uma serviçal, ainda que não o queiramos admitir.

[…] O casamento, nos moldes em que existe hoje, é desastroso para a vida das mulheres.

A gente sabe há muito tempo que a propriedade é um roubo. Urge discutir se a família não seria uma forma bem horrenda de furto: à mulher é furtado todo e qualquer direito sobre seu corpo; seu corpo só pode ser viável diante do desejo masculino. E é sobre isso que a série aponta. É uma “cacetada”, brinquei no Twitter comentando sobre a série: o falocentrismo, ali, vira evidente e onipresente, à mulher nenhum direito é facultado. Ao contrário de outra série feminista, The Fall, em que, ao longo dos episódios, vemos um “descaralhamento”, um processo de fato desconstrutor em que vão se apontando como os discursos banalizam e naturalizam o ódio contra a mulher. O falocentrismo, neologismo inventado por Jacques Derrida, o pensador da desconstrução, aponta para todas as estratégias históricas e discursivas que fazem do homem o centro de todos os discursos humanos. A desconstrução é uma série de procedimentos que servem a desestabilizar esses vários centros. Como em The Fall, em que a agente Stella Gibson (a Dana Scully sem o empecilho Fox Mulder) vai demonstrando uma forma feminina de pensar a justiça, tirando o homem – o assassino – do centro da história, deslocando-a para suas vítimas: descaralhamento, pois tira o dito cujo do centro das coisas; e também por nos deixar atônitos com o nosso presente, o nosso mundo real que retira da mulher todos os direitos sobre seu corpo. The Handmaid’s Tale, apesar de colocar mulheres no centro da história, as mostra totalmente serviçais, em torno da figura masculina, uma cacetada.

Como disse a teórica e militante feminista Silvia Federici:

Eu sempre digo que o corpo da mulher é a última fronteira do capitalismo. Querem conquistar o corpo da mulher porque o capitalismo depende dele. […] Imagine se as mulheres começam uma greve e não produzem crianças, o capitalismo para. Se não há controle sobre o corpo da mulher, não há controle sobre a força de trabalho.

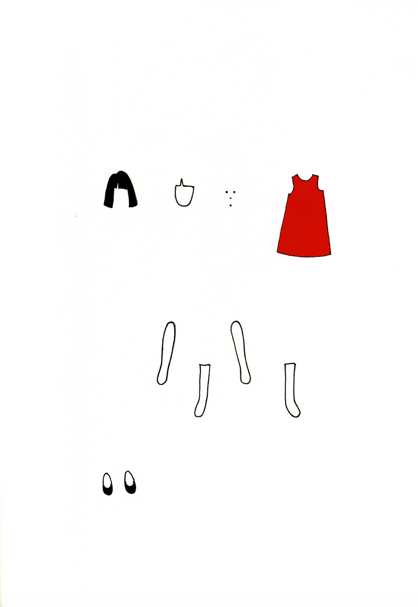

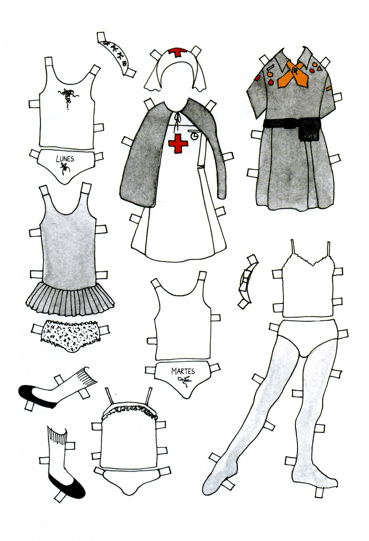

Una, artista plástica inglesa, fez seu primeiro quadrinho explorando a questão do abuso físico direto, o estupro, o controle mais cruel que a sociedade falocêntrica permite agir sobre o corpo da mulher. Para contar a história de abusos em seu livro Becoming Unbecoming (Desconstruindo Una em português: Nemo, 2016), ela nos descreve as roupas que usava nas ocasiões de “encontros” com alguns homens. Jogando também com bonecas de papel, ela nos convida a montar as diversas possibilidades de existir como mulher, ali, em diferentes idades.

O livro de Una é um ensaio em quadrinhos, uma investigação que a autora fez a partir das imagens que ela tinha de si como mulher, e de outras mulheres. O título em inglês é um jogo com o tornar-se mulher da Simone de Beauvoir: “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Minha leitura dessa frase, assombrada por Derrida, ou melhor, pela teoria queer de Judith Butler, é de como a mulher é esse depósito de conceitos e deveres sociais, essa montagem a partir das roupas, do que é o feminino. O “unbecoming” do título, significa o “impróprio”, o inconveniente: tudo o que “moça não pode”.

Apesar da tradução brasileira ter entendido assim, a história não é sobre Una. Não se trata de descontrui-la (a desconstrução não é nunca pessoal: é um procedimento sobre os discursos, que é sempre um fator social, partilhado). Ela parte de um fato pessoal: ao procurar a polícia para narrar um caso de estupro, descobre como é una entre muchas (título do livro em espanhol).

Como em The Fall, há um assassino serial à solta. Mas, para a polícia, instituição de controle pela violência – aliás, a violência legal do estado –, não havia preocupação enquanto o assassino só estuprava e matava mulheres sem qualidade: prostitutas. Una procede à sua própria investigação pelas imagens e textos dessa história, para nos mostrar toda a perversão institucionalizada e naturalizada que nos diz o que é ser e o que não é ladylike.

Retomo a reflexão de Monique Prada, em seu post:

Na minha vida, eu já fui esposa e prostituta por tempo mais do que suficiente para poder falar sobre ambos os espaços, sobre ambos os papéis. São papéis possíveis, embora não obrigatórios, às mulheres em nossa sociedade. É preciso garantir direitos às mulheres, é preciso lutar pelas vidas das mulheres. É preciso romper com os estigmas, lembrar que mulheres divorciadas por exemplo sofriam estigma quase tão pesado quanto o que sofrem as prostitutas, e isso não faz muito tempo. Acaso uma mulher deixa de ser uma mulher quando se divorcia? Acaso uma mulher deixa de ser uma mulher quando passa a cobrar por sexo?

Monique, putativista que tive a sorte de encontrar na vida, vem atuando há algum tempo pelos direitos trabalhistas das trabalhadoras e trabalhadores sexuais. Ainda esse ano, um livro seu (prosa) será lançado pela baderneira Veneta.

Na última semana, um vídeo seu com duas outras trabalhadoras sexuais e ativistas, Indianara Siqueira e Amara Moira, para o Mídia Ninja, em homenagem ao Puta Dei (2 de junho, dia internacional de luta pelos direitos das prostitutas), foi acusado de apologia aos desejos mais sórdidos de seus clientes. Algo que elas abordaram de forma atônita, tensa, até, sobre os pedidos que às vezes lhes chegam, vindos, obviamente, de homens, foram-lhes imputados como culpa. Nós, do Balbúrdia, repudiamos essa devassa moralista feita contra essas trabalhadoras, e ecoamos, aqui as vozes delas. Declaramos apoio à Amara, Indianara e Monique, herdeiras da luta de Jeanine Spenato.

***

Bem antes da onda autobiográfica dos anos 2000, Sylvie Rancourt desenhava sua vida como stripper. Germe das autobiografias que pululariam na mesma Quebec anos mais tarde, incluindo aí Julie Doucet e Chester Brown. Ela fazia seus Barzine nos anos 1980 e os vendia nos mesmos lugares em que retirava suas roupas (foi republicado pela Drawn & Quarterly no Canadá e pela ego comme x na França. E ilustrava esse cotidiano, sem qualquer reflexão culpada sobre o que faz. Ela é uma figura possível naquela cidade, naqueles bares. Amoral, Mélody, sua personagem-stripper, vive aquele cotidiano quase inocente em meio ao sexo, drogas, roquenrol. Totalmente liberta se formos comparar aos nossos modelos. Apesar de fazer apenas zines, a autora foi até entrevistada pela televisão, na época. Parece até que o Canadá já era o lugar para onde todas fugiríamos no caso de deflagração da ditadura masculinista como pensada pela também canadense Margaret Atwood, no mesmo período…

- André Gaudrault

** Philippe Marion

5 comentários em “[Bartheman] Corpos inviáveis”